圖:東亞許多年輕人面對社會生活壓力,進入一種類似犬儒主義的龜縮心態

近來內地電商巨頭為了一年一度的購物狂歡節,策劃了一場價值超過三百萬元人民幣的抽獎,獲獎者信小呆的微博獲得超過八十萬次直接轉發,粉絲至今已增長一百多萬人,被稱為「中國錦鯉」,不斷有網友轉發其微博「求好運」。

事實上,這已經是內地最近五個月來第3.0版本的錦鯉了。從六月份開始的「轉發這個楊超越,不用學習就能考第三」,到八月份的「轉發這個周立波,你喜歡的人馬上也會喜歡你養你一輩子」,到如今的「中國錦鯉」,有人將這種現象戲稱作「拜錦鯉教」,它像一場病毒,每一個看到它的人都會被感染,成為它的信徒,然後轉發。上周內地某公眾號便藉此營銷,以一個自稱「一介懶人」卻憑着運氣一路躺贏的年輕人的故事,打造出一個朋友圈幸運錦鯉。果然,這篇文章成為了朋友圈的爆文,贏得了超過百萬的閱讀量和四萬多人的現金「打賞」。這場否定努力、否定認真的大型集體網絡迷信廟會活動,在看似狂熱的、反智的行為背後,是一群消解嚴肅調侃信仰的狂歡者,一個奔波在平庸與重複間無望的西西弗斯,和一個焦慮中積極求生的儒犬。

調侃信仰的後現代狂歡

錦鯉文化不是最新出現的文化現象,古今中外類似的符號崇拜不盡可數。除了錦鯉,中國還有喜鵲、祥雲,西方有瓢蟲、四葉草。可沒有一種符號崇拜如網絡錦鯉一般充滿了戲謔、荒誕與嘲諷。過去的幸運符號,或是圖騰,或是仙神,都來自於一種對超自然力量的想像,滿足現實生活的空缺。超自然力量之所以令人篤信,奧秘之一就在於距離。距離誕生未知,誕生想像與崇拜。但在錦鯉文化中,我們發現這種距離以「人形圖騰」的方式,被強行拉近,並以後現代主義的演繹方式,充滿調侃與諷刺。

近來網絡上流傳着這樣一句話:「誰也沒想到,在錦鯉文化中,楊超越代表事業,周立波象徵愛情」。楊超越是內地今年大熱的選秀節目中的季軍獲得者,但在整個選秀的過程中,她唱跳皆不會,天分不足後天也不夠努力,場場演出都是車禍現場,攝影機前一緊張就會哭,卻憑藉着極高的觀眾緣收穫眾多粉絲,一路過關斬將,戰勝一眾條件能力遠高於她的練習生,以贏家的身份出道成為女團偶像。在進入女團以後,又因為原本的兩位核心隊員的公司糾紛,讓其陰差陽錯又成為了團隊中最核心的成員,一再降臨的幸運讓輿論對其由最初的嚴厲批判漸漸轉向,她成為了象徵事業運的女神。而周立波本因在美國的持槍案聲名狼藉,卻在之後因爆出受到富豪背景的太太和另一位朋友的襄助與不離不棄而搖身一變成為「愛神」,受到追捧。我們可以看到這些充滿戲劇性轉折的「人形錦鯉進化記」,都有一個十分不堪的起點,這種不堪讓信仰變成一種黑色幽默,知其不可信而信之,今天信楊超越明天信周立波,後天出現一個新的錦鯉再繼續轉發繼續信,本質上其實什麼也不相信。

另外,轉發錦鯉幾乎不需要付出任何成本。算命轉運要花錢,傳統信仰要付出時間付出心力,但是網絡錦鯉的荒誕在於,它連一般迷信活動所需付出的誠心都不用,只要動動手就能轉發。加之心理學中的「確認偏誤」心理,讓個人有選擇性地回憶、蒐集有利細節,忽略不利或矛盾的資訊,來支持自己已有的想法或假設。目標沒實現是自己不夠努力,實現了要「還願」、要感謝錦鯉。沒有任何儀式,無需任何代價,反正轉也是一天,不轉也是一天,為什麼不轉呢?在一切嚴肅都可以被娛樂被解構的當下,在網絡上你情我願扮演一場大型廟會,嘲諷信仰,也嘲諷自己。

努力與「錦鯉」並行

網絡錦鯉最讓人覺得「三觀不正」的就在於錦鯉本人往往來自於一個對努力否定的故事。沒有哪一種幸運是可以脫離人力單獨存在的。萬事俱備只欠東風的前提是萬事俱備,少了前提,任爾東西南北風也鎖不住二橋。這道理「拜錦鯉教」眾教徒懂不懂呢?大概是懂的。在通過PYTHON程序獲取的一萬七千條信小呆微博評論中的熱詞詞頻中,可以發現積極的心態仍佔據主導。再仔細看看身邊那些在社交網絡轉發錦鯉的人,有幾個是每日無所事事妄求各路神仙的呢?多數人不過是一邊在生活的瑣碎間奔波着努力着,一邊轉發。信小呆在獲獎之後並沒有如大眾想像的炒老闆魷魚,回家自在逍遙,而是在微博不斷表達還在加班還在努力工作的生活現狀。也許這才是「拜錦鯉教」的現實:即便中了三百萬元,還要背負供房要養娃等種種重擔與不堪。

如此,網絡錦鯉的背後其實是一個極其消極、充滿着灰色的暗淡的集體情緒。在「明知錦鯉不靠譜,偏偏我就要轉發」的心態下,與其說公眾轉發錦鯉是想依靠其轉運,不如說是對轉運前那個不堪的沒用的碌碌無為的人的同情。當人發現自己的努力無濟於事或者最終決定權不在自己手中的時候,一些人會轉而祈求未知的神秘力量。但這個神秘力量又是這麼顯而易見的荒誕與不經,於是努力被運氣消解,運氣被網絡錦鯉的形式消解,一切有力量的形式都不存在了,像在悶熱的八月裏心焦地等待一場暴雨,那塊徘徊不去卻充盈着雨水的烏雲卻慢慢地自己消散了,留下消弭不去的灰色情緒。

苦中作樂,揚湯止沸

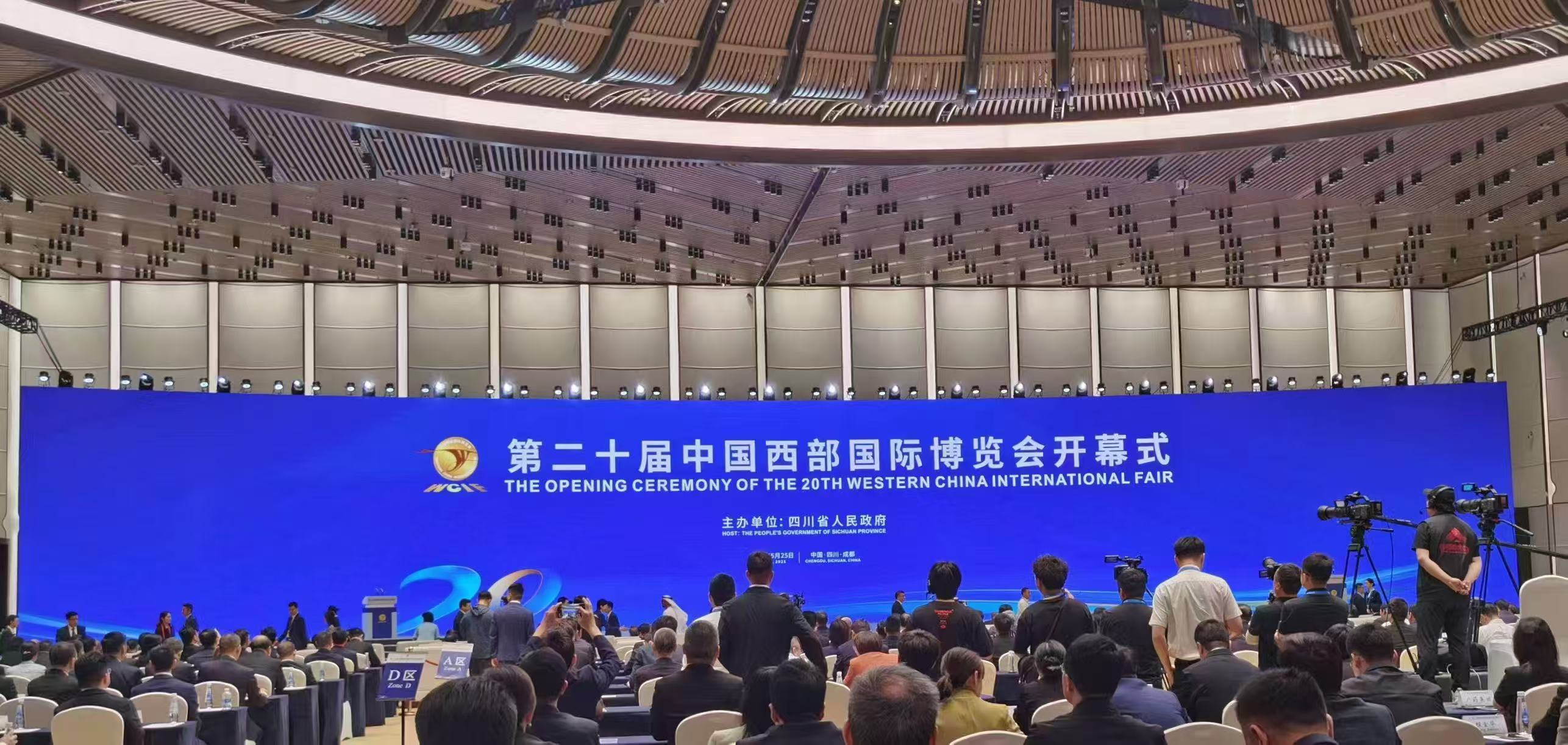

這種情緒背後,是內地近年來老生常談的喪文化。內地目前的喪文化常常與日本的低慾望社會、韓國的「N拋世代」,以及美國垮掉的一代相提並論。他們都是在經濟有了一定發展,人們的基本生活物資得到滿足,社會處於相對穩定的狀態的前提下,年輕人面對幾乎定型的社會階級結構,越來越大的就業、競爭、成家壓力,而誕生的一種亞文化形態。但與歐美走向主動抗爭的嬉皮士、朋克文化不同,東亞文化下的三個國家的許多年輕人都不約而同地進入一種類似犬儒主義的龜縮心態。

在韓國,2011年橫空出世了一個流行詞「三拋世代」,形容一群沒有經濟能力,上升無望的年輕人面對生活,拋棄了戀愛、結婚和生小孩;到了2015年,這個詞語變成了「五拋世代」,三拋之外又增加人際關係和購房需求;緊接着2016年,夢想和希望也被拋棄,成了「七拋世代」;如今韓國年輕人自稱「全拋世代」,表示什麼都可以放棄,不給自己留任何念想。

日本社會學家三浦展在其作品《下流社會:新社會階級的出現》中,認為全球化加速的資本主義形成惡性競爭,加上日本經濟長期不景氣,使得年輕人出人頭地的困難程度比過去高得多;而他們基本衣食無虞,可以靠上一代資助也不致餓死,讓他們容易躲進「自我安全區」,在生活中不斷進行「人生不必那麼累」等的自我安慰,最終職涯無法累積,收入也持續在低檔,沒有人生目標的活着。

很不幸,這樣的情緒如今也瀰漫在中國的年輕人中,被稱之為「喪」。在喪文化下的內地年輕人,面對就業、買房、結婚、生孩、養老,不堪其擾又無能為力,最有代表性的形象是葛優在內地電視劇《我愛我家》中的一張劇照:他一臉生無可戀的表情攤在沙發上,充滿了對眼前苟且生活的馴服。在這樣的情緒瀰漫下,大眾看似將希望寄託在「網絡錦鯉」上,其實在一次又一次用不作為的方式消解這些矛盾。從古希臘的伊比鳩魯學派,到近現代的盧梭、邊沁、弗洛伊德,很多哲學家心理學家都認為人類的大部分行為是趨樂避苦所致。如果將「喪」視作一種潛意識中的「苦」,那麼轉發錦鯉就是在這片潛藏的土壤中生長出的求生慾。人們用祈禱來自我安慰,填補現實的不足;而這種祈禱又因其荒謬的形式拉低、矮化了它的可信度,因此年輕人既得到了某種超現實想像帶來的心理安慰,又可以在錦鯉失效後安慰自己,一切不過是場遊戲。

更何況,轉發錦鯉這種行為本身就是一種求關注求祝福的方式。年輕人通過在朋友圈轉發錦鯉釋放出信息:「我要考試了」「我想尋找伴侶」「我最近工作不太順利」……然後達到社交的目的,亦不失為一種積極的取向。

但正如弗洛伊德理論中生死驅力同時存在一般,網絡錦鯉帶來的心理安慰始終無法脫離其背後消極、荒謬的本質,最終被惡搞被嘲諷的人只會是自己。我們可以忽視無能、淡化失敗,可以文過飾非,粉飾太平,但只有真實的努力,才是解決生活矛盾的唯一途徑。(文/小惠)

(原標題:網絡錦鯉 ─透視「喪文化」)